- :::

- 首頁

- 參觀資訊

- 白色恐怖景美紀念園區

- 園區建物與設施

- 仁愛樓

仁愛樓為二層樓建物,總樓地板面積為1,673.1坪。原為軍法學校之操場與學生的浴室,在軍法學校併入政工幹校遷離後,為配合戰時疏散所需,及考量看守所之羈押、代監執行之雙重任務,仿效外國監所設計,由軍工局設計興建。於1968年完工,作為警總軍法處看守所,其後,警總軍法處看守所遂從今日喜來登飯店的舊址搬遷至此。60年代看守所同時囚禁軍人與非軍人,戒嚴時期許多政治犯皆曾羈押於此,例如余登發、黃信介、柏楊、呂秀蓮、施明德、李敖、陳菊等人皆曾羈押於此。1992年7月31日,警總裁撤後,改為軍管區海岸巡防司令部看守所。1999年,軍法實施地區制後,改為國防部北部地方軍事法院檢察署看守所。2005年由前文化建設委員會接管後,完成建築原貌修復後,由國家人權博物館管理。

建議參觀動線:仁愛樓模型展示→A→B→C1→E→F→G→H→M2→N→M3→O→P→Q

左側押區約佔看守所三分之一的空間,包括下方的雙排密閉式押房、左側的單排煙毒勒戒押房、單排鐵格子式押房與上方單排新式鐵欄杆押房。押房容納人數分為獨居房、小押房與大押房,小押房可住押犯3-4人,大押房可住押犯6-10人。押房格局密閉,僅於鐵門上裝一小窗,供戒護人員從此窺視人犯動靜,靠走廊的牆壁下方另有長方形洞口,供雜役從這裡收送物品。押區內唯一的開放空間為放封區,「表現良好」的受刑人每週有2至3天可輪流出來放封、散步。

這間工場讓具有美工專長的勞役在此製作手工藝品,例如繪製京劇臉譜、彩繪蛋殼畫等,完成後送到藝品店,販售給外國觀光客。

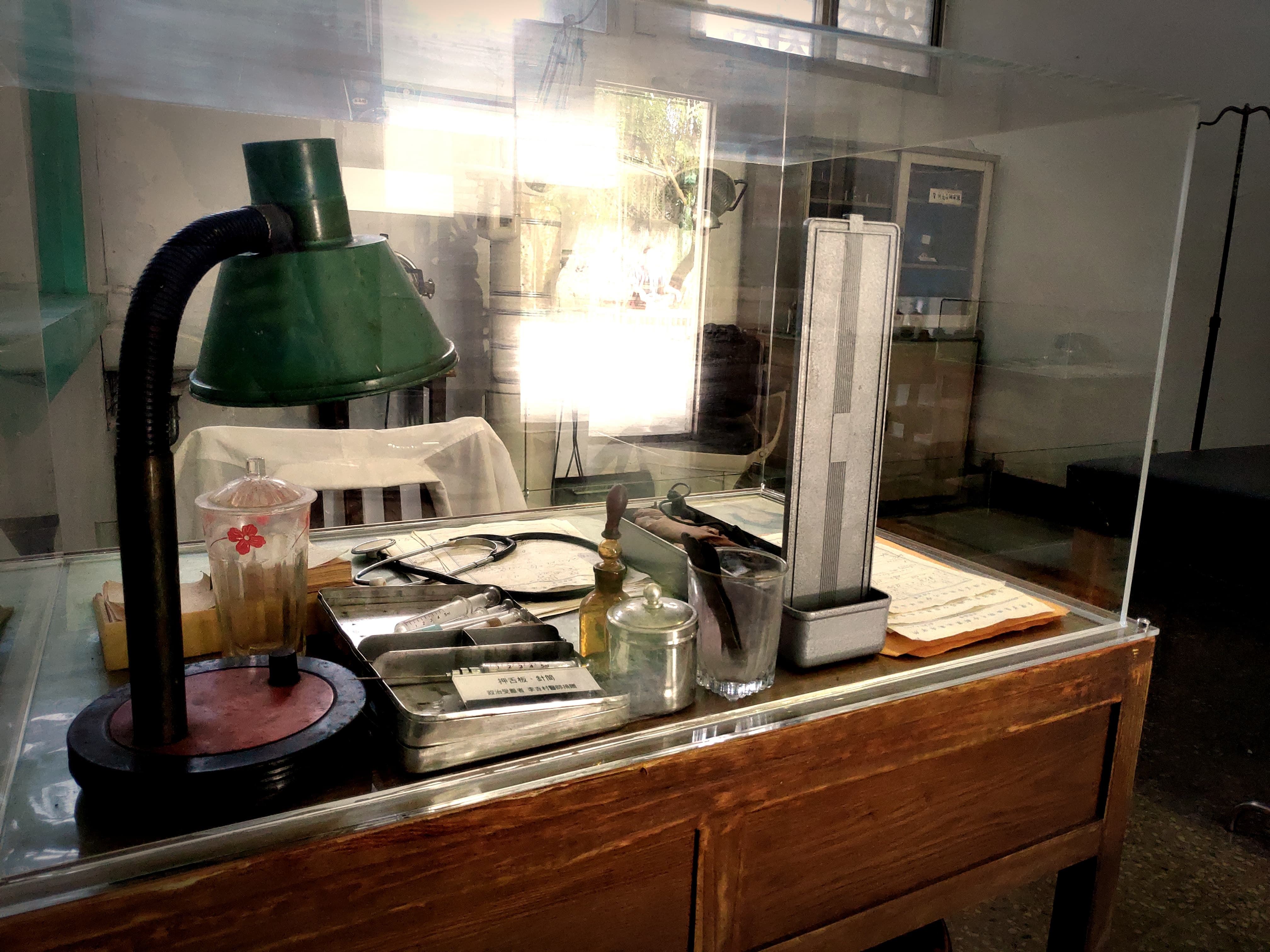

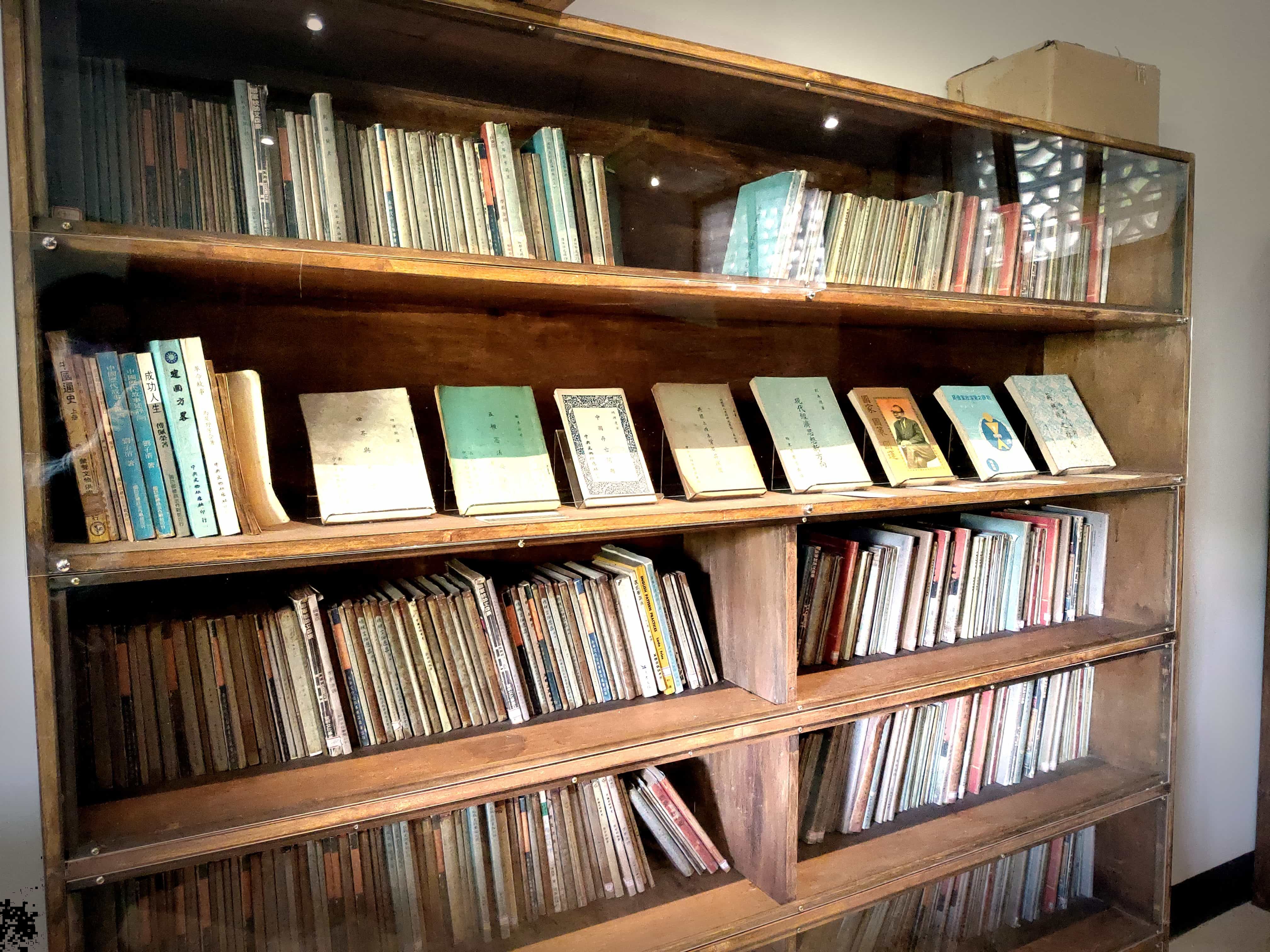

一樓外役區與押區完全隔開,符合規定的政治犯於判決確定後,可以申請到外役區工作。本區域有面會室、醫務室、教堂、佛堂、餐廳與圖書館,另外並設有洗衣場、縫衣場、燙衣場、美工工場等,是軍法處附設的營利單位。

所燙衣物分為毛料及卡其衣物,通常是六人一組,一天平均要燙一百件以上,工作時間通常是十小時左右,每個月的工資是八十元,大概是外面普通工人收入的五十分之一。縫衣工場的人員接受三天短期的訓練後就上工,通常是縫製郵局、鐵路局及公家單位的制服,縫製一條西裝褲工資為一塊錢,手巧的人一天最多可縫製八條西裝褲。

介壽亭建於1971年,設於看守所外役區一角,採傳統中式造型,漆色鮮豔,在看守所內異常醒目。亭內掛有一牌匾,記載此亭為紀念當時總統蔣介石八十五歲生日及開國六十年之際,由看守所內官兵及犯人集體捐錢所建。